【內容提要】

抗戰勝利后,天津等華北國統區城市的糧食問(wèn)題凸顯出的城市危局,與內戰環(huán)境和國民政府糧食政策密切相關(guān)。在戰爭環(huán)境下,天津等城市相繼喪失經(jīng)濟腹地及周邊地區、東北、江南的大部分糧源,造成外部供給不足。天津市政府溝通糧源的過(guò)程,體現了戰后華北國統區的糧政管理主體渙散,即市內糧政歸屬社會(huì )局管理,但又要受糧食部及其派出的糧政特派員辦公處、田糧處以及地方軍事部門(mén)的管制。與此同時(shí),城市內部因通貨膨脹造成市場(chǎng)調控機制失靈,糧食流通頗受阻滯,因此升斗小民基本難以從正常渠道獲取日食之需,生活困頓,人心浮動(dòng),學(xué)潮、工潮迭起,造成民心危局。天津糧食問(wèn)題與城市危局的形成也與國民政府的“偏枯”行為息息相關(guān)。在此情勢下,天津等華北城市實(shí)際成為國民政府政策上的“遺孤”,游離于以寧滬地區為中心的戰后重建體系之邊緣。

【關(guān)鍵詞】

華北國統區 糧食問(wèn)題 糧政 天津史

抗戰勝利后,國民政府迅速接收淪陷區的諸多大城市,但隨之亦面臨一系列困局,糧食供給問(wèn)題首當其沖,華北也不例外。李宗仁曾回憶道:“勝利之初,北平的另一難題便是糧食與燃料問(wèn)題……城內發(fā)生糧荒……眾口嗷嗷,無(wú)以為炊。”天津之法團與民眾為生計所迫,對于糧荒問(wèn)題亦“莫不急謀解救”。對于國內的糧食供給形勢,糧食部部長(cháng)徐堪曾頗為自信地說(shuō)道:“收復區糧政接收順利……本年軍糧民食之供應,可無(wú)匱乏之虞。”談到平津糧荒,他也不以為意,只是簡(jiǎn)單地將其歸結為供需矛盾,認為只待源源接濟,自可迎刃而解。然而,擔任過(guò)天津市市長(cháng)的杜建時(shí)卻用“疲于奔命”一詞來(lái)形容當時(shí)的糧食工作。

戰后的華北有其特殊性,而杜建時(shí)為糧食問(wèn)題“疲于奔命”與現實(shí)形勢和國民政府的糧食政策不無(wú)關(guān)系。首先,國民黨一意內戰,這使華北的國統區城市喪失了與解放區之間本可能恢復的“城市—腹地”交流機會(huì );其次,在戰爭期間,國民政府確立“先軍糧,次民食”的糧政方針,將大量糧食消耗在戰爭中;最后,統治重心在南方的國民政府在糧政方面有著(zhù)明顯的“重南輕北”傾向,使江南糧食無(wú)法源源運濟華北。因此,就城市外部的糧源獲取而言,華北國統區城市幾乎喪失了周邊地區與東北、江南等方面的糧源;而在外部供給不足的同時(shí),城市內部的糧食流通與消費情況亦不甚樂(lè )觀(guān),當局無(wú)法克服惡性通貨膨脹的影響,以致市場(chǎng)失靈,市民購糧無(wú)門(mén),生活陷入困境。

近些年來(lái),隨著(zhù)檔案資料的開(kāi)放,已有學(xué)者注意到戰后國統區城市的糧食問(wèn)題與糧政實(shí)踐。相關(guān)研究涉及國民黨政權在上海、紹興、南京等地的糧政措施與政策演變。還有論者考察了戰后湖北、廣州與青島地區的糧荒表現及政府因應。然而,檢視這些成果,可以發(fā)現其多沿著(zhù)“問(wèn)題表現—政府應對”的思路討論國民政府對糧食問(wèn)題的應對措施或制度建設,而較少從國共相爭的大環(huán)境與國民政府中央的政策、制度實(shí)踐層面探討地方糧政所受限制及其造成的城市危局。因此,本文擬在前人研究的基礎上,利用天津市檔案館所藏檔案以及相關(guān)報刊、資料匯編等,以天津為中心,對戰后華北國統區城市所面臨的糧食問(wèn)題及由此體現出的城市危局作一論述,以期對相關(guān)研究有所深化。

一、 內戰爆發(fā)后“城市—腹地”交流的中斷

民國時(shí)期,便利的水陸交通使天津與其周邊地區之間形成了成熟的糧食流通網(wǎng)絡(luò )體系,也造就了華北最大的糧食市場(chǎng)。 “天津為五大河(白河、永定河、大清河、子牙河及運河)匯海河入海之處,且為北寧及津浦兩路之要站,故五河流域及二路沿線(xiàn)之農產(chǎn)品,皆匯集于此。”據樊如森的研究,天津作為北方糧食的主要中轉港,其糧食大多來(lái)自山東、河北、河南、東北以及察哈爾、綏遠等地;相應地,天津與腹地間的資金流動(dòng)則隨著(zhù)農產(chǎn)品交流而呈現季節性變化。淪陷時(shí)期,華北糧食流通雖受統制政策限制,但城市與腹地間仍能保持一定的交流。抗戰勝利后,平津與其腹地之間因分屬?lài)矁蓞^而有所割裂,但1946年初中國共產(chǎn)黨在和平氛圍下采取了“自由貿易”的政策,因此城市—腹地之間也并非全無(wú)交流可能。只不過(guò)國民黨一心發(fā)動(dòng)內戰,使“城市—腹地”間的交流幾近中斷,以致平津糧食市場(chǎng)網(wǎng)絡(luò )極度萎縮。

(一)從敵對到合作:國共間的物資交換

日本宣布投降后,國共雙方均迅速部署了收復淪陷區的任務(wù),華北是爭奪的重點(diǎn)。1945年8月10日,即日本決定投降的當天,蔣介石為了防止中國共產(chǎn)黨搶先接收,即電令各戰區迅速展開(kāi)接收部署,并要求“敵軍不得向我已指定之軍事長(cháng)官以外的任何人投降繳械”,而應等待國軍到來(lái)。幾乎與此同時(shí),中共中央起草了《關(guān)于日本投降后中國共產(chǎn)黨任務(wù)的決定》,意欲集中力量“猛力擴大解放區,占領(lǐng)一切可能與必須占領(lǐng)的大小城市與交通要道”。只不過(guò)囿于“蔣介石利用其合法地位接受敵軍投降,敵偽只能將大城市及交通要道交給蔣介石”,中共中央隨后轉變方針,以?shī)Z取“小城市及廣大鄉村”為主,“擴大并鞏固解放區”。國共雙方可謂針?shù)h相對,“尤其是在中共占據一定優(yōu)勢的華北地區……都企圖遏制對方,保證己方之優(yōu)勢地位”。

由于抗戰期間國民黨的勢力偏居西南一隅,戰后初期蔣介石不得不利用偽軍穩定收復區形勢,并借用美軍力量迅速向大城市調兵,與此同時(shí)安排軍隊沿鐵路線(xiàn)大規模北上,武力接收華北。面對國民黨的攻勢,中國共產(chǎn)黨則采取“糾纏扭打的戰法”阻止其北進(jìn)。此舉成功切斷平漢、平綏、津浦、隴海、膠濟等華北主要的鐵路線(xiàn),使國民黨軍隊滯留南方,難以完成對華北的接收。

與之相對的是,由于中國共產(chǎn)黨所建立的敵后抗日根據地在地理位置上與日偽所統治的城市犬牙交錯,這一優(yōu)勢使其迅速收復了廣大農村和中小城市,“基本控制了華北的察哈爾、熱河、河北、山東、山西等省”。如“河北全省132個(gè)縣,中共占領(lǐng)94座縣城,完全控制82個(gè)縣”,而在山東“中共所占的城鎮達到90%以上”。相形之下,國民黨僅搶占少數沿海大中城市及其附近的有限地區。如在平津,其能管轄的不過(guò)北平、天津兩個(gè)大城市,以及與之相鄰的河北省“平漢路保定以北,津浦路泊頭以北,冀東唐山以西,統計不過(guò)四個(gè)專(zhuān)區、數十個(gè)縣份”。

解放區和國統區的對立,使華北的城鄉交流中斷,農產(chǎn)品很難進(jìn)入城市。國民黨在華北有限的統治區域直接影響到商人的活動(dòng)范圍。1946年初,天津糧商只能在京山線(xiàn)及河北昌黎、樂(lè )亭一帶采購為數有限的玉米等雜糧,“由三五十包(每包二百斤)到百十來(lái)包”不等,通過(guò)鐵路運津銷(xiāo)售。不過(guò),由于1946年初國共實(shí)現停戰,該情況有所緩解。

抗戰勝利后,全國人民對于和平均有殷切期望。在這種期望中,國共之間“邊打邊談”。在社會(huì )輿論與美國調停下,1946年1月10日國共雙方簽訂《關(guān)于停止沖突恢復交通的命令與聲明》,并由國、共、美三方各出一名委員建立“軍事調處執行部”(即“軍調部”),以確保停戰命令被有效地實(shí)施。同月,政治協(xié)商會(huì )議在重慶召開(kāi),通過(guò)了五項有利于中國的和平與民主的決議案。由是全國出現了一段短暫的和平時(shí)光,華北解放區與國統區之間也出現了物資交換與貿易互通的“和諧氛圍”。1946年3月中旬,周恩來(lái)與國民政府糧食部長(cháng)徐堪達成“糧食互濟”協(xié)議:中國共產(chǎn)黨以華北解放區的糧食6萬(wàn)石接濟北平、濟南、徐州、新鄉、太原等城市;國民政府則須在漢口撥糧款給中國共產(chǎn)黨中原軍區。

與此同時(shí),華北的國共地方軍政負責人也在謀求合作。1946年3月10日,軍調部石家莊小組之國共雙方為促進(jìn)物資交流而達成協(xié)議,決定成立“物資交換委會(huì )”。4月,河北省田賦糧食管理處(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“河北田糧處”)派員與中國共產(chǎn)黨代表程歷和等商議,決定于平漢線(xiàn)之保定、石家莊,津浦線(xiàn)之楊柳青,以國統區之布匹、紙張等雜貨換取解放區之糧食。隨后,河北田糧處在石家莊新樂(lè )縣與天津楊柳青鎮設立接運站,計劃于4月21日開(kāi)始交換,5月12日完成。

實(shí)際上,由于此間國共嫌隙未斷,物資交換過(guò)程中充滿(mǎn)著(zhù)矛盾。在新樂(lè )接收站,新樂(lè )縣國民黨警員在縣境內各村鎮征借糧食時(shí),因與中國共產(chǎn)黨方面人員發(fā)生糾紛,竟將其扣留。于是中國共產(chǎn)黨方面停止繼續交換糧食,并要求國民黨賠償損失。無(wú)獨有偶,在楊柳青接收站,鎮上國民黨守卡官兵對中國共產(chǎn)黨方面的交糧人員多有刁難,以致雙方發(fā)生口角,影響交換進(jìn)程。所以,新樂(lè )接收站原定交換小麥70萬(wàn)市斤、小米60萬(wàn)市斤,最終實(shí)際只收到小麥19.21萬(wàn)市斤、小米60.34萬(wàn)市斤;楊柳青接收站原定交換小麥150萬(wàn)市斤,實(shí)際只收到小麥90萬(wàn)余市斤。

(二)從交流到斗爭:國共間的糧食貿易

河北田糧處與解放區間的物資互換只是一曲“前奏”,真正讓平津等地受益的是,受“和平”形勢的影響,晉冀魯豫、晉察冀等邊區均放松了對國統區物資交流的限制,而實(shí)行“自由貿易”,這使大宗糧食流往國統區,緩解了其燃眉之急。停戰協(xié)定簽訂后,晉冀魯豫邊區副主席戎伍勝認為,“今后沒(méi)有敵人,不會(huì )互相經(jīng)濟封鎖”,對外貿易應在“平等互惠的原則下來(lái)進(jìn)行”。1946年2月,晉察冀邊區解除了對國統區的出口禁令,準許糧食、棉花出口。在具體實(shí)踐中,冀中區則“‘寓禁于征’,由封鎖政策變?yōu)槎愂毡Wo政策”,對出口貨物中糧食、棉花、牲畜,入口貨物煙、酒等“均采取高稅率50%”。

貿易自由的恢復,使解放區與國統區間的商業(yè)交流空前活躍,如“張家口至北平之間,一變戰爭期間嚴格對立的狀態(tài)為‘自由往來(lái)’。平綏鐵路上商品運輸,旅客往來(lái),表現異常擁擠”。國統區則乘機大量購進(jìn)糧食,如1946年3月,天津市政府將糧食部下發(fā)的2億元貸款分別核發(fā)給糧商赴產(chǎn)地采買(mǎi)糧食,使市內趨漲的糧價(jià)“逐步下游”。

只不過(guò)好景不長(cháng),物資交流引起的經(jīng)濟波動(dòng)及蔣介石日漸暴露的內戰野心使中國共產(chǎn)黨迅速調整政策。自由貿易“解放了平津各大城市的糧荒,使跟隨國民黨的‘接收’而帶給一般市民們‘通貨膨脹’物價(jià)騰貴的威脅,由于解放區的接濟而稍蘇”,卻引起解放區物價(jià)的波動(dòng)。中共冀晉區黨委指出:“自停戰命令頒發(fā)后,我邊區即行物價(jià)解禁,致大量農產(chǎn)品流入國民黨區域,因而引起彼區糧價(jià)下跌,我區食糧價(jià)格上漲現象……平、津、保3、4兩個(gè)月中小米跌價(jià)20%—40%……而我區以阜平城為例,1月下旬至4月下旬,小米上漲215%、玉米206%、小麥180%、大米200%。”

更為嚴重的是,1946年3月召開(kāi)的國民黨六屆二中全會(huì )“實(shí)際否定了政協(xié)決議”,這使國內政治的和諧氣氛因此有了改變,讓“中共改變了原先對形勢的估計,并因此調整自己的政策”。為了保護根據地經(jīng)濟,同時(shí)避免解放區的重要物資(尤其是糧食)流入國統區成為其戰爭支持,各邊區政府相繼調整貿易政策。5月7日,晉察冀邊區邊委會(huì )電令各地禁糧出境。同日,冀東行署指出“國民黨反動(dòng)派為準備內戰,大量收買(mǎi)我區糧食”,要求邊沿各地“對頑區實(shí)行糧食及其他禁止出口者之嚴密封鎖”。

對此,國民黨針?shù)h相對。1946年5月12日天津警備司令部發(fā)布《天津市主要物資出境登記暫行辦法》,規定五金、汽油煤油、汽車(chē)及零件等六類(lèi)與軍需有關(guān)的貨物必須經(jīng)登記審核后方能出境。11月,天津市黨政軍聯(lián)席會(huì )議議決由警察局負責籌設“天津市主要物資管制處”,并頒布相關(guān)章程,從而使天津對解放區的物資封鎖制度化。由此,自1946年年中開(kāi)始,國共雙方進(jìn)入明面上的“經(jīng)濟互相封鎖階段”,并圍繞“糧食”這一重要戰略物資展開(kāi)較量。

1946年全年,“搶購”糧食成為國民政府平津地區負責人的主要工作之一。是年麥收將近之時(shí),天津即有參議員建議亟應趁此“寬籌經(jīng)費,配合軍事發(fā)展遴選殷實(shí)糧商,在本府監督之下,深入近郊各縣搶購食糧,妥為計劃存儲市內各府棧之倉庫內,以備非常之需要”。隨后,天津市平價(jià)售糧辦公處依此建議擬具《天津市平糶購糧辦法》,欲以官督商辦之方式赴附近產(chǎn)區購買(mǎi)玉米1.5萬(wàn)噸、小麥1萬(wàn)噸、高粱0.5萬(wàn)噸。

國統區的“搶購”價(jià)格奇高,糧食外銷(xiāo)利潤極大,如在太行區5月份運出“1斤麥子換成法幣再換成本幣即可買(mǎi)2斤麥子,獲1.9倍利。到6月則為2.1倍,7月份4.4倍,8月份又成2.9倍”,從而在解放區引起了“嚴重的廣大群眾性的走私”。解放區雖對此發(fā)出“護糧指示”,但由于執行不力,糧食走私仍很?chē)乐兀氨逼健⒈6ā⒍h三地每天進(jìn)麥1885000斤”。群眾性走私的盛行使中國共產(chǎn)黨認識到“絕對封鎖造成物資嚴重走私”,尤其是“絕對封鎖在平原上是不可能”,從而進(jìn)一步完善了“對敵斗爭”方針。主要體現在兩方面:

一是通過(guò)貿易公司集中管理對外貿易,對糧食實(shí)行“專(zhuān)賣(mài)出口”“有利交換”。1946年7月15日,晉察冀邊區行政委員會(huì )指出,“貿易公司的任務(wù)是對頑進(jìn)行經(jīng)濟斗爭”,尤其是經(jīng)營(yíng)“糧食、布棉、皮毛、山貨”等“要害”物資,并在有利條件下對“糧食實(shí)行出口統銷(xiāo)”,換回需要物資。1947年1月,冀東區制定《糧食專(zhuān)賣(mài)暫行辦法》,明確規定“糧食專(zhuān)賣(mài),由冀東行政公署,授權貿易公司及其系統之下總店(各專(zhuān)區總店、各直屬總店)辦理之”,非此不能運糧出境。國統區商人若想購買(mǎi)糧食,必須事先申請,經(jīng)辦理糧食專(zhuān)賣(mài)之公管商店“指定一定之物資輸入后,始準……購買(mǎi)相等于輸入物資價(jià)格之糧食……照章納稅出口”。

二是通過(guò)設立緝私帶防止走私。晉察冀邊區在1946年9月已于“周?chē)仄綕h、津浦、正太、同蒲、北寧兩側和敵人盤(pán)踞的附近長(cháng)達四五千里的邊沿上建立了3000里以上的緝私帶和一、二百個(gè)人造海關(guān)”。同年,冀東區建立了從密云到臨榆的漫長(cháng)封鎖帶;1947年3月,該區稅務(wù)局又決定“沿平古路北寧路東側(天津至山海關(guān)段兩側)由山海關(guān)經(jīng)陰曹營(yíng)北經(jīng)青龍、平泉兩縣之東界、至錦承路,再沿錦承路、古承路南側建立封鎖帶,對北京、天津、唐山、秦皇島、山海關(guān)、錦州、平泉、承德等處進(jìn)行全面封鎖”。該行為一舉阻斷了國統區的腹地糧源,讓平津當局頭疼萬(wàn)分。杜建時(shí)就對此十分郁悶:“每年秋后,天津總要聚積一些糧食,但一九四七年卻完全不同。除北寧路沿線(xiàn)在國民黨控制下的十幾個(gè)縣份以?xún)鹊牡刂靼岩恍╇s糧運入天津外,幾乎沒(méi)有大批糧食運進(jìn)天津。”

總之,戰后國民政府接收華北的失利本就使天津可以依托的腹地大為縮小,在這種情況下國民黨未能珍惜和平氛圍下來(lái)之不易的城鄉物資交流機會(huì ),順勢而為解決民生問(wèn)題,開(kāi)展城市建設,而是執意發(fā)起內戰,反倒作繭自縛,使平津喪失最后的“城市—腹地”交流機會(huì ),造成被動(dòng)局面。據糧商朱仙洲的回憶,國民黨挑起全面內戰后,“除京山線(xiàn)尚保持通車(chē)外,其它鐵路干線(xiàn)均為人民解放軍切斷,天津對外交通主要依靠海運,故大批雜糧無(wú)法來(lái)津,只靠小販從外面零星輸入一些”。1948年上半年,由于國民黨在東北、華北及華東節節敗退,“天津成為孤島,糧食來(lái)源日益枯竭”,糧商幾乎無(wú)業(yè)可營(yíng)。

二、 “先軍糧,次民食”政策下的資源擠兌

1945年11月糧食部部長(cháng)徐堪在接見(jiàn)“中央社”記者時(shí)申明:戰后糧政重心“首在籌撥軍糧,次在供應民食”。這直接反映出國民政府“先軍糧,次民食”的糧政要旨,而且隨著(zhù)東北與華北戰事的興起,這一要旨進(jìn)一步強化。當時(shí)的平津當局正積極采取措施疏浚糧源,但在軍糧為先的政策下卻屢遭地方行政、糧政部門(mén)與軍事機構的掣肘,致其努力付諸東流。

(一)東北戰事與平津購糧的無(wú)果而終

抗戰結束后,國民政府與公眾對東北充滿(mǎn)期望,他們均認為“東北豐富的雜糧將緩解中國的糧食短缺”。但是,由于國民政府與蘇聯(lián)關(guān)于和平移交東北的談判并不順利,且中國共產(chǎn)黨已在蘇聯(lián)的默許下占據東北的相當區域,這使其決定動(dòng)用武力接收東北。1945年11月,蔣介石命令杜聿明從秦皇島出擊,攻占山海關(guān)并挺進(jìn)到錦州一帶,這為東北糧食進(jìn)入關(guān)內打開(kāi)了一個(gè)突破口。隨后,1946年3—5月,國共雙方在四平、本溪一帶激戰,最終國民黨攻占長(cháng)春并進(jìn)至松花江南岸,與中國共產(chǎn)黨隔江對峙,從而構成了平津購糧的基本區域。據張嘉璈言,國民黨控制區域的可耕地“1944年的糧食產(chǎn)量是609萬(wàn)噸,占滿(mǎn)洲總產(chǎn)量的38%”。

1946年1月,面對平津民食缺乏、糧價(jià)日漲的嚴重問(wèn)題,河北田糧處制定辦法報糧食部核準后會(huì )同北平糧政特派員辦公處辦理,并隨即派遣北平糧政特派員高崧山前往東北購糧。隨后,高氏前往錦州、沈陽(yáng)一帶活動(dòng)。然而,直到3月糧倉見(jiàn)底,彼處仍無(wú)糧食運回,這讓北平方面焦急萬(wàn)分。于是去電催促:“平市需糧孔急,在錦首批購到之糧應即運平以應急需,并將種類(lèi)、數量及起運日期先行電告為盼。”

事實(shí)上,由于此時(shí)國共正在東北激戰,高崧山未能及時(shí)運回糧食并非無(wú)難言之隱。其實(shí)彼于3月17日即攜款赴沈陽(yáng)“購交高粱5000包,又預定小米4000包,高粱、大豆各3000包”,但因“軍運頻繁”,“沈榆間只有機車(chē)4部,車(chē)皮稀少,軍運限期甚嚴,一時(shí)無(wú)車(chē)可撥”,北平之民食自然無(wú)法運回。在國民政府的統治邏輯中,平津民食較之東北軍糧,自然后者為先。對此,高氏無(wú)可奈何。

更為無(wú)可奈何的是,除了為平津民食奔波之外,高氏還被任命籌購東北軍糧,每月限期交齊。“關(guān)外部隊軍糧限三月內就地購交20000包,四月以后每月最低40000包,但東北根本產(chǎn)米甚少,購辦萬(wàn)難,催撥至急,現三月份已購交13500包,又續訂5000包”。1946年5月24日,為順應軍事形勢,東北行轅成立了“軍糧計核會(huì )”,并于各省、市、縣組織“軍糧籌購會(huì )”,“由計核會(huì )統籌計劃,令飭省購糧會(huì )主辦”軍糧事宜。隨后,糧食部設立“東北第一區糧食管理局”,令高崧山負責該局事務(wù)。是以高氏雖為北平糧政特派員,但主要任務(wù)卻變?yōu)榱嘶I購東北軍糧。在給行政院院長(cháng)臨時(shí)駐平辦公處主任譚伯羽的簽呈中,高崧山詳細陳述了東北購糧的兩難境地:“竊念職來(lái)錦原為購辦雜糧運濟平津,不料變成全負辦理東北軍糧之責。部中不問(wèn)東北大米產(chǎn)量有無(wú),必須達到配購數量……處此情形,雖疲于奔命,愧未達成任務(wù)。對于尚余雜糧曾計劃擬運濟北平,嗣奉‘計核會(huì )’議決東北糧價(jià)高漲,糧源不足,收編之新軍及日俘月需雜糧甚巨,不能外運。”

國民黨在東北的軍事行動(dòng)使商運頗為困難。對此東北經(jīng)濟委員會(huì )曾總結有四:其一,檢查頻繁,正當商運引以為苦;其二,軍需浩繁,商運輸出實(shí)有禁令;其三,工商匯款尚乏機構辦理;其四,交通工具供不應求,鐵路整車(chē)貨運撥掛既乏標準,流弊自易發(fā)生。1946年8月,該委員會(huì )雖針對性地制定了一系列的“疏通商運辦法”,但實(shí)際上運輸限制仍未解除,米面等糧食則被列為“特許輸出類(lèi)”商品,非有允許不得出境。

因此,天津市政府與北平行轅雖多次計劃過(guò)東北購糧活動(dòng),但均成效不彰。1946年年中,天津市政府將舉辦平糶所獲之1.5億元價(jià)款分配給市內糧商到錦州、開(kāi)原一帶采購糧食,擬以之“續辦平糶”,最終只購回雜糧1036余噸。10月,為解決平津兩地的冬季糧食問(wèn)題,北平行轅成立“平津兩市購運糧食平糶委員會(huì )”,并分別于北平、天津設置購運辦事處,決定以押匯貸款的形式在東北購糧。其中,“天津辦事處”僅購得雜糧750噸,但未及運回即被毀于四平街解放戰爭中。1947年4月,隨著(zhù)國共攻守態(tài)勢的轉換,東北成為中國共產(chǎn)黨最早轉守為攻的戰場(chǎng),戰事愈戰愈烈。此后至東北解放,大宗糧食幾無(wú)輸出可能。據統計,即使東北“有30萬(wàn)噸的大豆及其他植物油或種子可供出口”,但在戰爭影響下,1946年僅出口6萬(wàn)噸。

(二)國民黨軍隊對天津市場(chǎng)糧源的擠兌

國民黨的東北軍隊消耗了大量本應運至平津的糧食,而華北地區的軍隊則因在海河區征購軍糧而消解了平津當局重構市場(chǎng)的努力。明清時(shí)期,政府在海河流域進(jìn)行了多次較大規模的水利屯田活動(dòng),在天津、寧河兩縣之小站、葛沽、咸水沽、軍糧城、新河等地開(kāi)墾大片稻田。至民國時(shí),除進(jìn)口米外,海河區稻谷已成為平津糧食市場(chǎng)的一大來(lái)源。據1937年金城銀行的調查,該區每年可產(chǎn)稻米60余萬(wàn)石,多銷(xiāo)售于平、津兩市及通州、保定等處。而1932—1935年天津米市的年平均交易量(包括市內及市外銷(xiāo)售量)不過(guò)55余萬(wàn)石,因此即使沒(méi)有外來(lái)米源,平津等地也能依此基本保持稻谷的產(chǎn)銷(xiāo)均衡。

抗戰勝利之初,國民政府為了搶先接收華北城市,在美國的幫助下運輸了部分軍隊至平津冀地區,但由于補給難繼,遂就食于當地,并令河北田糧處收購稻谷作為軍糧。1945年末,該處即依靠地方協(xié)助“在兩個(gè)月內收購稻谷約十萬(wàn)大包”。此舉不僅導致稻農無(wú)糧可食,反需政府救濟,而且還擾亂糧食市場(chǎng),刺激米價(jià)上漲。因為按照“糶精糴粗”的習慣,被收購之稻谷本應被農民運至市場(chǎng)售賣(mài),以換取雜糧、肥料及生活必需品。

海河購糧的舉動(dòng)無(wú)疑阻斷了市場(chǎng)流通,這與政府疏浚市場(chǎng)的意圖相悖。1945年12月,糧食部示意天津市政府,謂糧食問(wèn)題之“治本方法,重在糧能入市,故疏通運道,保護糧運,實(shí)為目前主要之圖”。1946年1月,轄制河北、天津地區糧政的河北田糧處為調劑平津民食,制定九項辦法,報糧食部同意后知會(huì )平津兩市參考實(shí)施。該辦法的主要目的是想給予糧商便利,利用其市場(chǎng)主體作用,促進(jìn)糧食的購銷(xiāo)與流通。

然而,華北的特殊性卻往往使具體的糧政實(shí)踐與政策相悖。雖然上引辦法中特別強調要“停止天津海河區采購軍糧,使糧食自由流通,源源上市”,實(shí)際上卻是一紙空文。因為國民黨在華北接收區域極為狹小,軍隊“防守于平、津、保三角地帶之要點(diǎn)要線(xiàn)”,其軍糧補給主要依靠海運南糧。但問(wèn)題是,“南糧北運,則以海運噸位有限,加以后勤部門(mén)辦理不善,長(cháng)途運輸,損耗霉爛甚多,仍不得不大部分依靠就地征購征實(shí)”。1946年7月,河北田糧處天津區儲運處(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“天津區儲運處”)委托糧商到滄縣、廊坊、興濟、青縣、天津等地收購軍糧,計劃籌購47萬(wàn)斤。10月新谷上市之際,第十一戰區司令長(cháng)官兼河北省政府主席孫連仲簽發(fā)《海河區購糧辦法》,決定就地征購天津、寧河兩縣之海河區稻谷12.5萬(wàn)包(每包200斤,合1.25萬(wàn)噸),交由河北田糧處辦理,計劃兩個(gè)月內完成,并強令“在收購期間任何機關(guān)團體不得競購”,這即禁止了海河區稻谷向天津的流通。

此時(shí)的天津市政府正苦于糧源稀少而發(fā)動(dòng)糧商四處購糧,該禁令無(wú)疑會(huì )對此造成影響,于是其乃致電負責購運的天津區儲運處,希望對“查禁稻谷入市”之規定酌予變更,以期軍糧民食兼籌并顧。儲運處則認為“津市人民經(jīng)常主食向以雜糧及面粉為主,今僅對稻谷一項予以暫時(shí)之管制,似不致刺激糧價(jià)、影響民食。且據報津市稻米存底尚豐,觀(guān)于日來(lái)糧價(jià)之平定亦足證此言非虛”,并稱(chēng)已囑購糧人員緊縮期限,“故管制禁運為時(shí)甚暫”,且為“軍糧迫急之時(shí),不得不需之措施”,最后還不忘囑其“并賜協(xié)助”。此番答復看似有道理,但實(shí)際上既忽略不同種類(lèi)糧食價(jià)格之間互相影響的經(jīng)濟規律,又忘記了新谷上市與否會(huì )影響糧價(jià)升降的趨勢。但值此“軍糧迫急之時(shí)”,天津市政府無(wú)話(huà)可說(shuō),只得分令警察、社會(huì )兩局“遵照予以協(xié)助,俾免貽誤事機為要!”

盡管蔣介石視察北平時(shí)曾下令軍糧“絕不準在北方當地購買(mǎi)”,但基于戰爭需求的軍糧籌購實(shí)際上仍未停止,也不會(huì )停止。1948年10月,受糧食部委托,在所謂的華北“剿總”司令傅作義的主持下,海河區購糧的歷史又一次重演。河北田糧處不僅凍結了海河區稻谷的流通,更將計劃收購數量提至29萬(wàn)包(合2.9萬(wàn)噸)。

面對內憂(yōu)外患的糧食供給形勢,天津市政府一面向糧食部陳述“萬(wàn)分緊急”“形勢危迫”之糧荒態(tài)勢,冀其從中協(xié)調;一面向河北方面交涉開(kāi)禁事宜,可惜未獲兩方之共情。對于海河區購糧一案,糧食部回以此舉“純?yōu)楣娦枨颐赓Y匪,確有必要”;河北方面則在重申購糧“正當性”的同時(shí),自矜其積極作用:“自開(kāi)始收購以來(lái),津市糧價(jià)無(wú)何波動(dòng),足證不準競購自無(wú)法投機操縱,既可減少居奇,且可藉以平抑糧價(jià)”,此言不免有些自欺欺人。

實(shí)際上,戰后華北國統區糧政管理主體頗為渙散,如平津市內糧政歸屬社會(huì )局管理,但卻又要受糧食部派遣的糧政特派員辦公處、田糧處等地方機構的轄制。戰爭狀態(tài)下,以上機構又都要被地方軍事部門(mén)調配,對籌購軍糧事宜予以協(xié)助。當軍糧與民食發(fā)生沖突,民食往往成為被犧牲的部分,從而使平津兩市的正當需求難獲中央支持。而在地方機構與中央糧政部門(mén)的周旋中,市政當局也不過(guò)僅僅能做到“請求”與請求不成后的“服從”罷了。

對于國民黨“不顧人民困難,只顧軍隊與政府的需要,竭澤而漁,誅求無(wú)已”的財政政策,中國共產(chǎn)黨認為“這是舊統治者的思想,我們決不能承襲”,而是強調要掌握“‘公私兼顧,軍民兼顧’的方針;集中力量首先保障戰爭供給”。不同的指導思想引導了國統區與解放區不同的糧政實(shí)踐,也預示著(zhù)雙方在華北的不同結局。

三、 “南糧限運”下的糧源枯竭

除鄰近省份與東北外,以上海為代表的長(cháng)江流域亦是華北糧食的重要來(lái)源地。明清時(shí)期,平津民食依賴(lài)南方漕米供給。民國漕運體系雖被廢除,南糧則通過(guò)市場(chǎng)調節源源北上。以面粉為例,抗戰爆發(fā)前上海運銷(xiāo)天津的面粉“每年平均占上海總銷(xiāo)量的30%—40%”;武漢產(chǎn)的面粉有“80%以上運銷(xiāo)到天津、北京、長(cháng)沙、廣州以及九江、南昌等處”。據統計,1928—1933年,天津市場(chǎng)實(shí)銷(xiāo)的上海面粉年均銷(xiāo)量占總銷(xiāo)量的50%左右。如上文所述,戰后平津地區幾乎難以在華北與東北獲取糧源,南糧則成為其主要依賴(lài)。杜建時(shí)指出,“日本投降后……北平民用糧食除極小部分來(lái)自北平四郊外,大部仰仗從天津轉口”,而“天津民用糧食的主要來(lái)源是依靠南糧北運”。但是“按國民黨中央政府的糧食政策,江南糧食首先扣作軍用,由國防部后方勤務(wù)總司令部收購;其次為糧食部所控制,分儲于上海、武漢、重慶等地,非有糧食部命令不得移動(dòng),而糧食部重點(diǎn)供應的是首都所在地的南方”。這便使南糧北運的過(guò)程亦充滿(mǎn)著(zhù)限制。

(一)禁運與限運:中央糧政對江南的偏護

相較于華北,背靠國民黨統治區域的南方城市的糧食供給形勢顯然要好得多,本來(lái)“政府只需要通過(guò)改善交通狀況讓農村地區將糧食運輸到缺糧地區,再給予市場(chǎng)便利,問(wèn)題就可以解決”。然而在行政院院長(cháng)宋子文的主持下,1946年4月南京政府卻向上海糧商發(fā)放10億元的巨額糧貸,不料引起競購,使米價(jià)在一個(gè)月內上升一倍有余。為了彌補糧政的失當,4月底宋子文與徐堪等商定:上海除善后救濟署報運之面粉,其他一律不準轉運出口。

實(shí)際上,為了保證上海的糧食供給,行政院與上海市政府幾乎禁止滬上主要糧食的流通。早在3月18日,行政院就諭令江海關(guān)“凡在上海經(jīng)營(yíng)轉口之米商,應在指定產(chǎn)區購米,不得在上海市場(chǎng)直接購運”。4月9日,糧食部據此制定并頒布《由滬報運米谷轉口辦法》。及至10月,上海市長(cháng)吳國楨鑒于小麥不在禁列,引起外埠糧商競購以致麥價(jià)狂漲,乃晉京與宋子文商洽決定“除得糧食部許可者外……所有小麥禁止自由轉口”。上海這個(gè)中國最大的糧食市場(chǎng)對外關(guān)閉糧食自由貿易的大門(mén),讓等待南糧救濟的天津措手不及。

1946年6月,天津糧價(jià)日趨上揚,市政府乃上書(shū)行政院,請求其解除上海糧禁以救濟華北民食。然而,與在上海糧政方面的親力親為不同,宋子文對此似乎并不重視,只是將該件交糧食部核辦。糧食部在回信中又有著(zhù)明顯維護上海的傾向,其借口上海為依靠外地運濟之純糧食消費區域,且因糧價(jià)暴漲,如若準許“糧食轉口輸出各地勢將引起滬市糧荒”,只允諾“情況許可時(shí)再為照辦”;同時(shí)指示天津市政府應趁當下麥收之際“一面設法疏導糧源,督商運營(yíng),一面依照《非常時(shí)期違反糧食管理治罪暫行條例》嚴制囤積居奇”。言下之意,糧食部對于天津的糧食問(wèn)題無(wú)能為力,市政府應自力更生。但問(wèn)題是,天津一同上海,民食全賴(lài)外運。且天津市政府對于疏導糧源已盡最大努力,但收獲寥寥。因此,7月1日天津市政府又致電糧食部,表示津市雖多有活動(dòng),但迫于形勢,華北、東北各產(chǎn)區“購運均不可能”,再次強調“外來(lái)接濟勢須專(zhuān)賴(lài)滬運”。然而,糧食部對此置之未理。

吊詭的是,幾乎與此同時(shí),上海糧情一團亂麻,市長(cháng)吳國楨在給糧食部“每天一封乃至一天數封的告急電文中,不乏抱怨中央當局援救不力的微詞”。相較之下,糧食部對滬市則傾力相助。徐堪處理此事的態(tài)度截然不同,不僅在回信中耐心解釋原因,而且表示已采取實(shí)際行動(dòng),即正在趕運川、贛、蘇浙等地乃至外洋的糧食相濟。1946年6月底,糧食部所撥647.5噸川米和1700噸贛米即到滬。上海與天津同為當時(shí)中國數一數二的大城市,糧食部對二者訴求的措置卻大相徑庭。很顯然,在“保江南”與“濟華北”之間,國民黨中央毫不猶豫地選擇了前者。

可是,在市場(chǎng)供應體系中,封鎖全國最大的糧食市場(chǎng),其連帶效應是巨大的。上海原有的購糧壓力被轉移到原糧產(chǎn)地,進(jìn)而使長(cháng)江流域其他省市多有自主禁糧之舉。1947年2月,鄂省“為防止糧食自由營(yíng)運,妨礙民食供應……暫定稻谷米麥面粉禁運出境”。而在江蘇境內,商人紛紛競購米糧運往北方高價(jià)之區,引起地方當局的警覺(jué)。3月,南京市政府“因大批客幫從事搜購糧食”,擔憂(yōu)其流入共區,“宣布禁止糧食出境,并通令各運輸公司停運”。4月,揚州因客商多購糧運至淮北牟利,顧彼失此;松江因客商大量高價(jià)收購米糧轉口貿易,價(jià)格甚至高于滬市,從而均禁糧外運。5月,江西省府、南昌市府因當地米價(jià)暴漲,搶米風(fēng)潮迭起,遂禁糧出口。可以說(shuō),1947年上半年長(cháng)江流域的糧食流通處于一種混亂狀態(tài),毫無(wú)秩序可言。

但問(wèn)題是,長(cháng)江流域作為中國最大的糧產(chǎn)區,禁止其糧食向外輸出勢必影響全國的糧食供應。在如此態(tài)勢下,粵、浙省政府紛紛上書(shū)蔣介石與行政院,冀其電飭蘇、皖、贛、閩、湘等省解除禁運,維持省際間糧食自由流通,并廢除上海轉口限制。與此同時(shí),天津市政府再次通過(guò)北平行轅轉電中央請飭開(kāi)放上海糧禁。

基于糧食流通的封關(guān)阻運情形及各方弛禁之要求,糧食部決定對長(cháng)江各省之糧食流通加以管制,以統一事權。1947年8月15日,該部在公告中回應各方要求:其一,上海米谷外運仍需遵照《由滬報運米谷轉口辦法》辦理,小麥暫緩弛禁;其二,沿江各省糧食應絕對自由流通,但運往長(cháng)江口外其他沿海省區銷(xiāo)售者,須報部核準方能出口;其三,京滬及蘇省所產(chǎn)面粉運出長(cháng)江口外前往華北、華南等各埠者,須遵照行政院核準之《面粉限額轉口辦法》執行,即須由糧食部視產(chǎn)銷(xiāo)情形核定限額,在此數量?jì)戎付暇㈡偨⑸虾H诎稖视鑸筮\轉口,同時(shí)廢止各級政府機關(guān)所發(fā)采運證之效用。11月,糧食部將《面粉限額轉口辦法》改訂為《糧食流通管理辦法》,其內容大致未變,只是將報運轉口之糧食種類(lèi)擴至谷、米、小麥、面粉四種。

盡管糧食部在《面粉限額轉口辦法》中強調該辦法的出臺是為了“充裕平、津、青、保、浙、閩、粵等南北各省市民食”,但實(shí)則對以上地區造成更大限制。因為該辦法只是取消了南方——尤其是長(cháng)江流域的糧食流通限制,但對其他地區而言卻并無(wú)變化,甚至其限制區域因此被擴大至長(cháng)江沿岸各省,而非此前的上海一地。

當然,行政院與糧食部決定在此時(shí)對長(cháng)江流域的糧食進(jìn)行全面管控,與國共局勢的變化不無(wú)相關(guān)。1947年中,隨著(zhù)中國共產(chǎn)黨在戰場(chǎng)上的轉守為攻,國民黨已處于劣勢之中。為了集中一切力量支援戰爭,7月國民政府將“戡亂動(dòng)員”定為國策,并號召全民實(shí)行。《面粉限額轉口辦法》的出臺,亦是為了“配合國家總動(dòng)員法令,對長(cháng)江各省之糧食流通……加以管制”,防止糧食在自由運輸的狀態(tài)下流入解放區成為對中國共產(chǎn)黨的資助。

但無(wú)論如何,不管是禁運抑或限運,此等糧政均對南方糧食向華北的自由流通造成了限制,其決策過(guò)程實(shí)際上也體現了國民政府對江南——更確切地說(shuō),是對統治中心“京滬”地區的偏護。所以在實(shí)踐過(guò)程中,限運政策并未達到充裕華北民食的作用。

(二)形同禁運:限額轉口政策下的面粉流通

天津各界需糧甚多:民眾需要吃飯,糧商需要做生意,面粉工業(yè)需要小麥磨粉,而北平民食也要“大部仰仗從天津轉口”。1947年7月,天津市政府再次發(fā)動(dòng)各業(yè)糧商“寬籌資金”,由社會(huì )局發(fā)給證明“向長(cháng)江各埠及附近產(chǎn)區采購米、麥、面粉、雜糧運津”,并函請江蘇、安徽省政府予以協(xié)助。不料一個(gè)月后,糧食部即限制長(cháng)江流域的糧食流通,并廢止各省采運證,徒增運輸障礙,降低了購糧的時(shí)效性。如天津大華企業(yè)行購買(mǎi)之湘米8月13日出湘時(shí)尚能正常運出,及至漢口則被攔截,所幸提交證明后予以放行,再行至長(cháng)江口時(shí),江海關(guān)則要求必須有糧食部證明方能出口。因此該行不得不電請天津市政府與糧食部交涉,所購湘米9月22日方抵津。

對于這一“不合理”的規定,天津市政商各界(市政府、商會(huì )、第五區面粉業(yè)同業(yè)公會(huì )等)屢次上書(shū)行政院與糧食部,請求對平津地區特別照顧,放寬購糧限制,允許糧商在長(cháng)江沿岸自由購運。行政院在批示中對此雖未置可否,但意思卻清楚明白。其只解釋該舉措是為了“避免糧食資匪,與嚴防不正當糧商操縱投機……以資管理而利統籌調節”;同時(shí)撫慰道:“八月份限額轉口之面粉,大部分均系運銷(xiāo)平津,以后當源源運濟,津市糧商自可依照規定,向糧食部申請核準營(yíng)運。”糧食部的回答亦相似,只談自8月至11月底已核準各處運濟華北“面粉達一百八十余萬(wàn)袋、大米十余萬(wàn)包、小麥五萬(wàn)余包,為數已屬不少”;至于對南糧北運“并未限制,凡屬正當糧商均可依照行政院核定公布施行之《糧食流通管理辦法》所規定徑呈本部申請運銷(xiāo)。”顯然,對于限額轉口政策下南糧北運的實(shí)際困難,只關(guān)注表面數字的行政院與糧食部并不能理解。

以面粉為例,如果僅從數字上看,糧食部賦予江蘇、上海、漢口等地面粉廠(chǎng)轉往平津的限額數量每月為45萬(wàn)袋,似乎大有裨益。但如果仔細考究,該制度在操作層面卻大有弊端,以致南方面粉并不能被真實(shí)地“源源運濟”平津。其弊如下:

其一,限額轉口手續繁雜,且效率極慢。《面粉限額轉口辦法》規定,面粉每月報運轉口得先由糧食部核定每月轉口額,交由某區面粉同業(yè)公會(huì )按比例分配各廠(chǎng)后登記轉口口岸,再次上報糧食部核準發(fā)轉口證明,然后方能通知海關(guān)放行。如此一來(lái),8月之限額,9月才辦結;9月之限額,則又遷延至11月。由于限額轉口辦理緩慢,各地北運之粉脫期嚴重。如漢口方面1947年12月份運津配額20萬(wàn)袋,分兩次于1948年2月運至9萬(wàn)袋,3月運至7.41萬(wàn)袋,總計16.41萬(wàn)袋,且尚未足額。

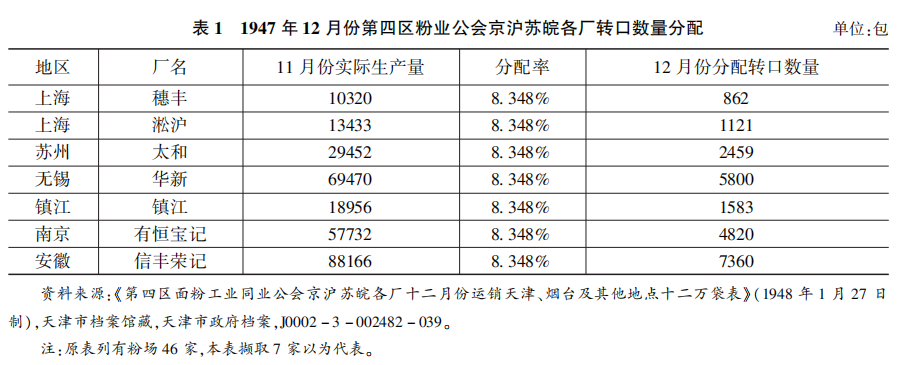

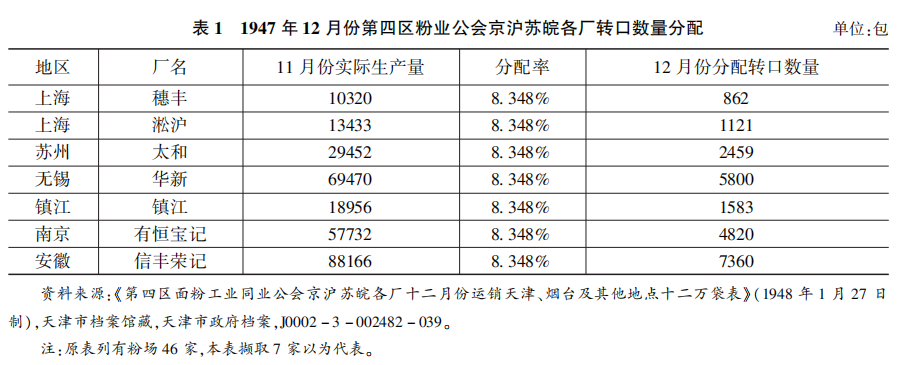

其二,南方粉場(chǎng)生產(chǎn)量高而轉口率極低,面粉堆積嚴重。第四區面粉工業(yè)同業(yè)公會(huì )(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“第四區粉業(yè)公會(huì )”)稱(chēng),自1947年8月實(shí)行限額轉口以后,各粉廠(chǎng)能獲取的轉口額實(shí)在是“寥若晨星”。據調查,當時(shí)上海各粉廠(chǎng)在開(kāi)工不足的情況下“制成產(chǎn)品仍積壓累累,特別是三、四號粉,到1948年初尚未核準出口,愈積愈多”。有數據顯示,第四區粉業(yè)公會(huì )下轄各廠(chǎng)1947年12月份的轉口率僅為8.348%,以致數萬(wàn)包的產(chǎn)量?jì)H能銷(xiāo)出千余包(表1),且余粉毫無(wú)銷(xiāo)路。1948年漢口區面粉工業(yè)同業(yè)公會(huì )“所屬各會(huì )員廠(chǎng),每月產(chǎn)粉量至少亦有30萬(wàn)包。其中頭號粉10萬(wàn)包,次粉18萬(wàn)余包……三、四、五月,運津頭號粉45萬(wàn)包,其余次粉除少數供應本埠及呈準運銷(xiāo)平、津、青各5萬(wàn)包以外,各廠(chǎng)積存次粉,為數甚巨。而六月以來(lái),又有新的積壓,多數廠(chǎng)商周轉困難,七月已被迫停工20多天”。

其三,限額內運抵天津之面粉數量有限,“名義上運了多少北上,實(shí)際每每不能爭取時(shí)間,或天津入口數字與上海出口數字,不盡相符”,不僅難敷平津之用,且價(jià)格頗高。據杜建時(shí)言,1947年10月天津進(jìn)口面粉92.13萬(wàn)袋、大米15.12萬(wàn)包、小麥7.39萬(wàn)包;11月則驟減至面粉47.64萬(wàn)袋、大米0.67萬(wàn)包、小麥2.05萬(wàn)包。需要注意的是,天津進(jìn)口之面粉,為平津共用。當時(shí)天津每月需糧約3萬(wàn)噸,若全部折成面粉則約合133萬(wàn)余袋。假使北平需糧數量與天津相同,那么平津兩市每月則共需面粉約266萬(wàn)袋,缺口甚大。而且南北面粉售價(jià)相差有1倍之多,上海面粉每袋售價(jià)約60萬(wàn)元;平津卻售到120萬(wàn)元。

國民政府實(shí)行限額轉口政策,實(shí)難令華北民眾如意,在實(shí)踐中形同禁運。在后來(lái)一封發(fā)往行政院的電報中,天津市參議會(huì )在字里行間顯露出對此的不滿(mǎn):“平津兩市之民食胥賴(lài)南糧之接濟,惟目前各地各樹(shù)經(jīng)濟壁壘,禁止南糧北運……第念華北食糧最感缺乏,而煤鹽等產(chǎn)量甚豐,為京滬兩地所必須,萬(wàn)一亦效法而厲行禁止南運,則對于南方亦必引起極大之不利。”此話(huà)雖有退讓意味,卻飽含威脅。

縱觀(guān)整個(gè)戰后階段,國民政府對北方經(jīng)濟的支持力度遠遠要低于南方。在糧食供給方面,中央層面對上海“傾全力予以維持,甚至不惜采用傾斜性的政策”,乃至“每逢危機,行政院長(cháng)、糧食部長(cháng)或次長(cháng)等會(huì )抵滬指導,蔣介石本人則經(jīng)常以手諭、電報、電話(huà)的形式對上海當局傳遞指令”;但卻對華北的糧食危機少有關(guān)心,甚至對于天津當局的糧政訴求不是借故推脫就是置而不問(wèn)。于是乎,在這種“重南輕北”的政策傾斜下,華北國統區城市的糧食供給之局終難以挽救。

四、 天津的糧食消費與民心危局

以天津為代表的戰后華北國統區城市的外部糧源隨著(zhù)戰爭進(jìn)程加深而逐漸減少。與此同時(shí),城市內部的糧情亦不甚樂(lè )觀(guān)。作為戰后國統區經(jīng)濟的最基本表征,惡性通貨膨脹嚴重影響著(zhù)天津的糧食消費:在價(jià)格層面上表現為糧價(jià)居高不下,并不斷攀升;在流通領(lǐng)域表現為囤積居奇成為尋常之事,以致市場(chǎng)失靈。

(一)市場(chǎng)失靈與民食配售

對于抗戰后國統區通貨膨脹的“再啟”原因,張嘉璈大致總結有三:一是收復區法幣與偽幣的兌換比率的失衡;二是消費需求與資本從內地流向沿海大城市;三是國民政府為了支付軍費而大量發(fā)行貨幣,并保持高額赤字。通貨膨脹最直接的表現是物價(jià)上漲,尤以糧、鹽、紗布等生活必需品為甚。以糧食為例,在1948年8月19日幣制改革之前,天津的零售糧價(jià)總體處于上漲階段,其中1946年上漲得還較為平緩,1947年急速攀升,至1948年則扶搖直上,最終上升幾千余倍(見(jiàn)表2)。該趨勢大致也符合以上論述體現的供需變化,即1946年天津尚能從解放區、周邊產(chǎn)地、東北等處獲取一定的糧源,糧價(jià)雖趨漲但仍算平穩;1947年后,隨著(zhù)內戰的加深以及南方的限制,天津糧源減少,故價(jià)格的飛升也就不足為奇了。

民國時(shí)期,天津的糧食流通最重要的兩個(gè)環(huán)節,一是客商通過(guò)固定的糧食市場(chǎng)獲取糧食,二是一般市民通過(guò)遍布全市的米面零售店獲取糧食。然而受通貨膨脹影響,這兩個(gè)環(huán)節的糧食流通均受阻滯。首先是在小商人中出現了拒售惜售行為。就零售店而言,最早在1946年2月社會(huì )局便發(fā)現同興永、文郁成等五家米面莊,對玉米面有拒賣(mài)或惜售情形。1947年底,因漲風(fēng)太甚,“惜貨已經(jīng)成為一般零售米面店的普遍情形”。糧食市場(chǎng)內因“貨價(jià)俏升之風(fēng)并未稍戢”,“一般握有現貨者,悉以為各地來(lái)源不多,吃底又高……因而流露惜售之念”。其次是大資本家囤積居奇,使大宗糧食不能進(jìn)入市場(chǎng)。僅社會(huì )局查獲的囤積案內,就有交通貨棧囤面粉11185袋,大米、小麥等其他糧食7212包;大同厚貨棧面粉1627袋,紅糧、大米等310包;達孚貨棧面粉3174袋,雜糧1048包;同和興貨棧面粉2148袋,稻糙1379包。當時(shí)社會(huì )上甚至出現“大囤小積”的局面,市民“只要手里有幾個(gè)錢(qián),就馬上買(mǎi)成糧食存起來(lái)。許多人家作夾壁墻來(lái)存糧或在樓頂層里堆放糧食”。

受此影響,天津的市場(chǎng)調控機制幾近失靈,市民幾乎無(wú)法從正當門(mén)市購得糧食。“各糧店以少量的玉米面應付門(mén)市,買(mǎi)糧的人太多了,糧店干脆以‘賣(mài)完了’為借口,關(guān)上門(mén)板,市民怏怏而去。”面粉、雜糧市場(chǎng)內“小麥并無(wú)售戶(hù),玉米現貨上市極少……進(jìn)戶(hù)蜂擁,形同搶購”。

當然,在國統區經(jīng)濟總崩潰的趨勢下,天津糧食的供需失衡與消費短缺并不是個(gè)例。既然自由市場(chǎng)已不能承擔起供給民食的任務(wù),國民政府只好另求他法。為了緩解各大都市的糧食危機,1947年10月27日國民政府與美國簽訂《中美救濟協(xié)定》。據此,美方將對中國實(shí)行糧食援助,并協(xié)助國民政府在南京、上海、廣州、天津、北平五大都市試行全面配售制度。

所謂“全面配售”,即由政府負責統籌糧源、建立組織,使市民能定期、定價(jià)、定量購買(mǎi)到食糧。1948年2月,糧食部召開(kāi)“北平市暨天津市糧食配售小組會(huì )議”,議定平津兩市配售從4月開(kāi)始,第一期先試辦4個(gè)月,核定每市每月面粉579345袋,其中美國糧源一半,政府糧源一半。政府應籌之糧源,糧食部與兩市政府各籌措一半。但實(shí)際上,天津配售之糧源,主要還是依賴(lài)南粉。隨后,天津市成立“民食調配處”作為民食配售的管理機構,配粉的銷(xiāo)售工作則交由審定合格的配售店(米面零售店)辦理。按照規定,持有該處下發(fā)“配售證”之市民,不論大小口,每人每月可向其所在保甲內之配售店購配粉15市斤。

民食的全面配售,是國民政府在市場(chǎng)失靈后實(shí)行的一種新的供給模式。然而,由于其深陷戰爭囹圄與通脹沼澤,這就意味著(zhù)該制度難收長(cháng)久之效。據杜建時(shí)回憶,配售施行后,開(kāi)始數月糧食尚能如期供應,雖偶有脫期,但為時(shí)較為短暫。后期則因通貨膨脹,負責統籌糧源的糧食部緊急購儲會(huì )收回的糧款不足以補齊配售所需數量,加之運輸困難,致每每不能如期如額供應。杜氏的回憶也符合檔案記載,有資料顯示,1948年10月份天津未能如期配售之原因為,緊急購儲會(huì )所購之面粉:一因新幣價(jià)(金圓券)所束,各粉廠(chǎng)已訂購粉率多爽約,未能如期交貨,遂致來(lái)源銳減;二因軍運繁忙,輪只被征軍用,乏輪裝粉北上,致不能及時(shí)運達撥配。

(二)糧食問(wèn)題的社會(huì )影響

糧食問(wèn)題關(guān)乎民生,而糧食短缺與通貨膨脹的影響也最先在社會(huì )生活領(lǐng)域體現出來(lái)。有研究表明,當時(shí)天津市民生活的變化主要體現在三方面:其一,產(chǎn)業(yè)工人實(shí)際工資收入急劇下降,如一些小織布廠(chǎng)的工人在1947年3月的平均工資27萬(wàn)法幣,可折合玉米面160斤,至6月降至112斤;是年10月工資增到45萬(wàn)法幣,可折合的玉米面卻只有69斤。其二,公教人員的薪金遠不足以維持一家數口之生活,以致南開(kāi)大學(xué)等校100多名教授聯(lián)名上書(shū)蔣介石要求提高教師待遇,改善教師生活。甚至有“收入微薄的公務(wù)員、中小學(xué)教員被生活所迫,多利用早晚擺小攤賣(mài)舊物或拉黃包車(chē),賺幾個(gè)錢(qián)糊口”。其三,城市貧民大量出現,至1947年底,人數達30萬(wàn)之多。“這些貧民‘衣服襤褸,多無(wú)棉衣’,以玉米面、土豆、高粱面為主食,但一天吃三頓者極少,大多數人食不果腹。更有甚者以乞討為生,以野菜充饑。”

在生活困頓之下,天津乃至整個(gè)國統區內學(xué)潮、工潮迭起,其中1947年5月由包括天津在內的全國各地大、中學(xué)校學(xué)生發(fā)起的“反饑餓、反內戰”運動(dòng)引起強烈反響。除此以外,天津各行業(yè)的工人亦以罷工形式爭取生存權,如1946年天津飯館業(yè)中松竹樓、天瑞居、悅賓樓、同福樓等飯莊伙友,德興泰鐵工廠(chǎng)150名工人,均因工資難以維持生活而欲通過(guò)罷工提高待遇。1948年10月,為了改善待遇與爭取實(shí)物工資——面粉等物的發(fā)放,天津的電車(chē)工人舉行了全體罷工;電信局職工則展開(kāi)了“餓工”斗爭。據不完全統計,1945年11月至1948年12月,天津發(fā)生的工潮至少有500余起,且大多涉及吃飯等生活問(wèn)題。

受糧食恐慌影響,天津的社會(huì )治安亦不甚穩定。杜建時(shí)曾于呈文中描述天津“民食無(wú)著(zhù)人心渙散”的社會(huì )狀況,即因糧食來(lái)源枯竭“已發(fā)生‘擠購’現象,人心惶惑,社會(huì )不安,影響至大”。在糧食配售期間,市民因購買(mǎi)不到糧食而群情激憤,甚至有搶奪、打砸配售店之行為。如某日益盛源號配粉售罄之際,民眾仍徘徊不散,懷疑店家惜售,要求檢查店面。不料店家開(kāi)啟大門(mén)后,群眾一擁而入,即行搶奪店內物品。又有敦福號因配賣(mài)之際人數太多,致將該號門(mén)窗玻璃、門(mén)板完全擠壞,有購買(mǎi)者趁機搗亂胡鬧亂罵。

綜上可見(jiàn),在通脹影響下的消費領(lǐng)域,糧食已難以正常流通,天津市民基本喪失了平價(jià)購買(mǎi)糧食的正當渠道,生活因此困頓不堪;是以人心浮動(dòng),民心思變。當時(shí)社會(huì )上流傳著(zhù)這樣的民謠:“想中央、盼中央、中央來(lái)了更遭殃”,“今天迎老蔣,明天接老蔣,老蔣迎來(lái)后,糧食直勁長(cháng)”!這形象地反映出了當時(shí)天津市人民的心理狀態(tài)及其對國民政府的失望。

余論

抗戰勝利后,國民政府高層囿于形勢,似乎未考慮過(guò)華北的社會(huì )重建,而是以軍事攻略為主。陳誠便以為“長(cháng)江以北應以軍事為主,政治經(jīng)濟為輔,長(cháng)江以南則以政治為主,但仍配合軍事要求”。鄧野認為,民國政治的基本邏輯在于“武力是政治的出發(fā)點(diǎn)和最終依據”。

于是,在糧食問(wèn)題上,以天津為代表的華北國統區城市便陷入國民政府武力邏輯與既定政策造成的糧食供給危局之中。首先,國民黨并沒(méi)有“把握國內人民望治心切的歷史契機”,而是一心發(fā)動(dòng)內戰,致使平津地區喪失了與廣大解放區的物資交流機會(huì )——即使本可能恢復的“城市—腹地”之交流也無(wú)可能,客觀(guān)上造成了平津的被動(dòng)形勢。其次,國民政府在武力邏輯中定下了“先軍糧,次民食”的糧食政策,導致軍糧嚴重擠兌民食。最后,為了統籌資源服務(wù)戰爭與首都地區,防止糧食資源流入解放區,國民政府在“重南輕北”的傾向下,通過(guò)限額轉口政策將大量糧食扣留南方。如此一來(lái),天津的外部糧源就被一一切斷。而此間天津市政府溝通糧源的過(guò)程則體現了戰后華北國統區糧政管理主體的渙散,即市內糧政歸屬社會(huì )局管理,但又要受糧食部及其派出的糧政特派員辦公處、田糧處以及地方軍事部門(mén)的管制。

與此同時(shí),在外部供給減少的情況下,天津市內的糧食消費與流通情況亦不容樂(lè )觀(guān)。惡性通貨膨脹造成的糧價(jià)上漲與囤積居奇使市場(chǎng)失靈,糧食流通受阻。國民政府雖轉而求諸糧食配售的供給“新途徑”,但同樣因為外部糧源問(wèn)題而難以為繼。如此一來(lái),升斗小民難以從正常渠道獲取日食之需,生活困頓,人心浮動(dòng)。因糧食問(wèn)題而引起的學(xué)潮、工潮等社會(huì )運動(dòng)此起彼伏,已然是民心危局的外在表現。

最后,天津糧食問(wèn)題與城市危局的形成原因,除了宏觀(guān)上的戰爭環(huán)境、通貨膨脹等因素外,國民政府的政策偏向也是一個(gè)重要方面——其戰后的經(jīng)濟重建體系以寧滬地區為中心,而華北只能游離于該體系之邊緣。所以當時(shí)北方的政商各界普遍提出了“偏枯華北”的論調,以此表示對國民政府將大部分資源安置于“寧滬”等地區的不滿(mǎn)。為了示意中央重視“北方的經(jīng)濟危機”,1948年1月,在北平行轅的組織下,冀平津參議會(huì )議長(cháng)劉瑤章、許惠東、時(shí)子周,還曾偕同天津工商業(yè)代表李燭塵、姬奠川,組成“華北請愿代表團”赴南京請愿。

但實(shí)際上,此時(shí)的國民政府已自顧不暇,根本無(wú)法解決請愿團提出的要求。對于此次請愿的結果,《經(jīng)濟通訊》的評論恰如其分:“我們早就說(shuō)過(guò):‘南京政府現在頭痛的事情正多,而難題是全國性的,政府在現狀下沒(méi)有辦法解決,因此對華北的經(jīng)濟危機,也不可能單獨解決。’這次華北請愿無(wú)疑的是敗興而歸。華北的人民當可從此醒悟,南京政府已救不了他們,同時(shí),也不想救他們了!”

(文章來(lái)源:《近代史研究》2024年第1期,注釋從略)